深入了解CarbonCore成就如何透过碳信用代币化,为企业的ESG合规与个人参与绿色金融,带来真实且透明的改变。

近几年来,ESG(环境、社会及管治)从一个遥远的企业术语,变成了真实影响投资决策与品牌形象的关键指标。许多企业开始认真看待“碳足迹”,却也因此陷入了一个困境:如何有效、透明地参与碳抵消?传统的碳信用市场,往往伴随着流程不透明、流动性差、标准不一等问题。在这个背景下,观察 【 CarbonCore成就 】的轨迹,或许能为我们提供一个有趣的切入点,看看技术,尤其是区块链,是如何尝试解决这个由来已久的难题。

这并非又一个加密货币的炒作故事。更准确地说,它像是一场金融实验,试图将地球的“无形资产”(如一片森林的吸碳能力)转化为可验证、可交易的数字凭证。当一个概念开始具备实际应用场景时,它就值得我们花时间去了解。

快速阅读

解构碳信用代币化:“CarbonCore成就”的核心是什么?

要理解Carboncore.io在做什么,得先从“碳信用代币化”这个略显生硬的词开始。简单来说,传统的“碳信用”就像一张纸质证书,证明你透过某个项目(比如植树造林)抵消了一定数量的二氧化碳。但这张证书的真伪、是否被重复计算、交易过程是否公允,外界很难追踪。

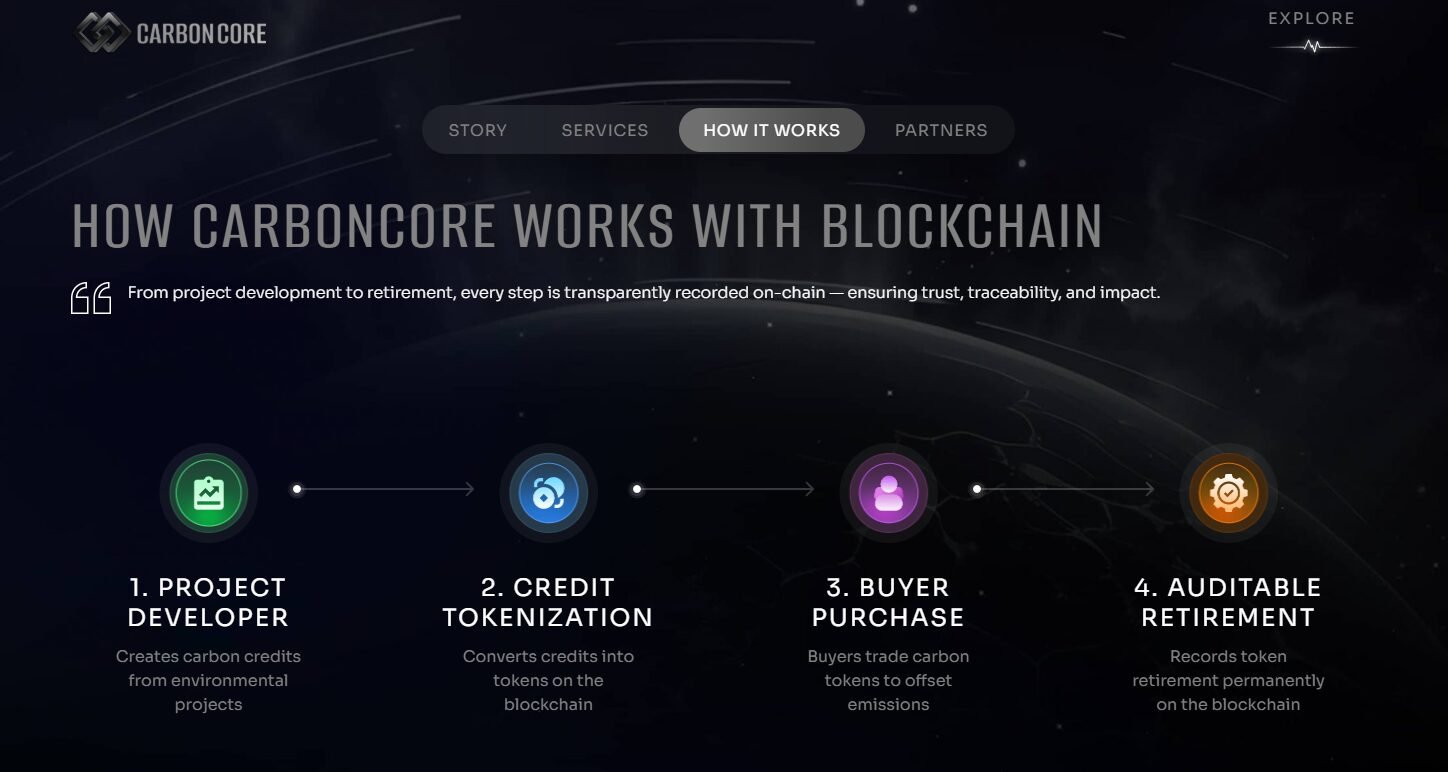

而CarbonCore所做的事情,就是利用Carboncore.io区块链技术,给每一份经过验证的碳信用打上一个独一无二的“数字钢印”,并将其变成一枚CarbonCore代币。这个过程,就是所谓的“代币化”。这样做的好处,至少在理论上是显而易见的:

- 透明可追溯:每一笔交易、每一次所有权转移,都会被记录在公开的区块链账本上,几乎无法篡改。这解决了传统市场最头痛的信任问题。

- 提升流动性:原本难以分割和交易的碳信用,变成了可以像加密资产一样在全球市场24/7流转的代币。这不仅方便了有需求的企业,也为CarbonCore自愿碳市场带来了前所未有的活力。

从一个观察者的角度看,CarbonCore的产品逻辑,并非创造一个全新的概念,而是利用Web3技术去优化一个已经存在但效率低下的市场。这种“技术赋能”的思路,或许正是其能够吸引到一些CarbonCore合作伙伴关注的原因。

从企业刚需到Web3应用:“CarbonCore成就”了哪些可能性?

那么,谁会需要这样的服务呢?这可能是衡量一项技术是否有价值最直接的问题。对于有CarbonCore ESG合规需求的大型企业来说,这套系统提供了一个相对可靠的解决方案。他们购买和“核销”(Retire)这些碳信用代币的过程,都会留下清晰的链上记录,成为一份有力的公开证明,回应投资者和监管机构对于其环保承诺的质疑。这让ESG报告不再只是一份漂亮的PPT,而是有真实数据支撑的行动。

另一方面,对于Web3领域的用户而言,CarbonCore Web3应用也打开了一扇新的窗。它让环保资产不再局限于传统金融机构的专属游戏。理论上,任何认可其价值的人,都能在符合Carboncore使用条件的前提下,参与到这个市场中。这不仅是资产类别的拓展,也让“绿色金融”这个概念变得更具参与感。当然,这其中也涉及到CarbonCore加密货币作为其生态系统内价值流转的媒介,但这更像是一种工具,而非最终目的。

市场中立观察:Carboncore.io的挑战与前景

当然,我们不能只看到光明的一面。作为一个试图连接传统环保产业与前沿区块链技术的平台,Carboncore.io公司所面临的挑战同样巨大。

首先是标准的统一问题。碳信用的来源、核证机构的公信力,是整个体系的基石。CarbonCore如何确保其平台上的每一个CarbonCore碳信用都来自真实、可靠、没有“漂绿”嫌疑的项目?这需要与权威的第三方机构进行深度且持续的合作。

其次是市场的接受度。对于习惯了传统流程的企业财务和法务部门来说,要让他们理解并接受“碳信用代币”这个新事物,需要相当长的时间和市场教育。这不仅是技术问题,更是认知和习惯的迁移问题。最后,是整个Web3行业共同面对的监管不确定性。将碳信用与CarbonCore代币挂钩,虽然提升了效率,但也必然会引来金融监管层面的审视。如何在创新与合规之间找到平衡点,将是决定其能否长远发展的关键。

结语:一份值得持续追踪的技术答卷

总的来说,Carboncore.io的故事并非完美无瑕,但它足够有代表性。它代表了一种趋势——用更透明、更全球化的技术手段,去解决一个非常传统、非常“接地气”的全球性问题。

我们或许还无法断言这种模式最终能否成为主流,但透过持续观察 CarbonCore成就 的演变,我们实际上是在见证一个交集点上的创新:当人类对地球的责任感,遇上了代码所构建的信任机器,究竟能碰撞出怎样的火花?这本身,就是一件值得期待的事。

官方网站:Carboncore.io